釣りをしない人に釣りの楽しさや自然と触れ合う喜びを理解してもらうことは難しいことだと思いますが、一人の釣り人として真剣に向き合わなければいけない問題だと思うので書いてみようと思います。

釣りは魚を傷つける行為であること

|

|

|

魚の口に鋭いハリを引っ掛ける行為を動物虐待と思う人も少なくありません。

自分の本音を正直に言えば、魚の強い引きを楽しみたいのが一番の理由ですが、ただそれだけではなく自然の風景や四季折々の空気感を味わえるなどといった「癒し」の部分も大きいと思いますし、秘境の磯であったり梅花藻なびく清流の中で見える川面は釣り人以外中々見ることのできない景色でもあります。

釣り人目線で言わせてもらえば、釣った魚を殺さずに逃がして(キャッチアンドリリース)いればそれは自然を保護する行為であって、とやかく言われる筋合いはないと思うことも多いかもしれません。

しかし、食べるわけでもないのにわざわざ魚に傷をつけて何が楽しいの?

となるのが釣りをしない人の考え方です。

逆に言わせてもらえば、登山家が事故で救助される際、荷物は山に残していくことも多くありますし、環境を考えてプリウスに乗っている日本人ってどのくらいいるの?本当に環境を考えるならば自転車に乗る方がずっとエコロジーだと言いたいところですが、これは永遠のテーマであって、この先もずっと理解されないまま過ぎていく問題だとも思っています。

自分もかつてキャッチアンドリリース問題に疑問を持ち、フレッシュウォーターでの釣りから20年近く遠ざかっていました。

では、海での釣りではキープして食べるの?と言われるとやはりそうではなく、経験が長くなり技術も上がれば必要以上の魚を釣る場面が増えてきます。

時には食べるには小さすぎる魚や外道と呼ばれる必要のない魚を釣ってしまうこともあるので、確かにリリースすることは多くあります。

この大きな矛盾に対して偉そうなことは言えませんし、自分が行ってきた魚を傷つけて殺すかもしれない行為に対して、釣りをしない人から批判されることはある程度仕方のないことだと思っています。

海や川、湖は釣り人が汚しているという誤解

海や川に落ちているゴミはほとんどが釣り人のゴミだという人も中にはいますが、決してそんなことはなくそこで働く漁師が出したゴミもありますし生活圏から出たゴミが風や波に乗って流れ着いたものも多くあります。

過去によく通った某水系の支流はゴミだらけでひどい惨状だった記憶があります。

今年に入って何度か入渓しましたが、相変わらずゴミだらけの川に落ちているものは工事関係の物であったり衣類や洗剤などの生活用品ばかりで、釣り人が出したと思われるゴミはほとんどありません。

ゴミなどの物理的な汚れ以外にも、水質を悪化させる要因となる生活排水や農業廃水など、森林伐採やダム建設による川の荒廃や浸食による農業廃水の川への滲出は大きな環境破壊の原因の一つとなっています。

そこを少しでも理解してほしいと自主的に清掃活動を行っている釣り人もいますし、自分も川で見つけた釣り人が出したゴミは拾って帰ってきます。

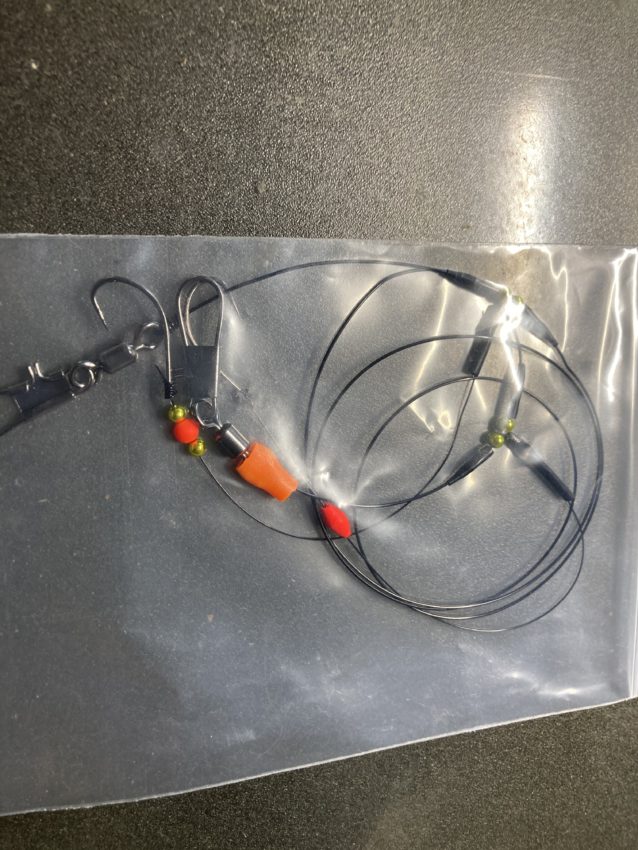

しかし、釣り人の鏡と呼べる行動がある一方で、たばこの吸い殻を海に捨て、使わなくなった仕掛けや糸を海に捨てていく釣り人も残念ながら一定数存在します。

99人の釣り人が環境について真剣に考えていても、一人の人間がゴミを捨てていけば釣り人全体が環境破壊をしているものと見られてしまいます。

釣り人が環境破壊をしているという誤解を解くには?

海や川、湖など実際のフィールドでの清掃活動を行うことはとても素晴らしい行為だと思いますし、自分もかつては支笏湖の清掃活動に参加していた過去もあり今後も積極的に考えていかなければならない問題だとも思っています。

しかし、本来の目的である魚を釣りたいという欲求によって周りが見えなくなってしまうこともあります。

- 迷惑駐車

- 狭い場所への密集

- 私有地や立入禁止区域への侵入

- 事故防止

- 游魚ルール

本来であれば自然を相手に楽しむ趣味ですからそこに自由が無ければ楽しさも半減してしまうものですが、社会的なルールを守って楽しむのが本来の釣りという認識を持つべきことであると思います。

北海道のフィッシングルールでは、港で釣りを行うこと自体を禁止しているわけではなく安全に考慮して湾口関係者の邪魔にならないよう楽しむように書かれています。

その曖昧な表現のために危険な場所での釣りや経験不足からくる事故が発生しやむを得ず完全に立ち入り禁止にした港もありますし、港以外にも海岸線や河口付近などの立入禁止箇所も増えています。

海は誰の物でもないですが、そこに行くためには誰かの所有地や公共物を利用することが大半ですから、どこかしらで必ず迷惑に感じる人もいるわけですから、釣り以外に一定のルールを設ける必要があるのかもしれません。

- マナーが問題視されている釣りジャンルのライセンス化

- 港など施設を利用する際の許可制

- 游魚料または入釣料の制定

スキーやスノーボードを行うには料金を払ってからリフトで山に行きますし、キャンプを行うにはキャンプ場で料金を払って楽しむのが一般的です。

すでに管理釣り場や海上釣り堀もありますが、そのようなスケールの大きい物ではなく、阿寒川のC&R区間のようにより自然のフィールドのまま釣りを楽しんでもらう上で、駐車場やトイレの利用、環境維持など、料金を払うことによって受けられるサービスを付け、顧客も料金を払って楽しむことで釣りをしない人からの偏見から守られる部分もあるかと思います。

徴収した代金は施設維持費や資源や環境維持にも使えますし、初心者に向けての講習会、警備員やインストラクターの配置など、そこに雇用も生まれ経済の活性化にも繋がれば世間からの見かたも変わってくるでしょう。

もちろん全てそのような釣り場にしてしまうのではなく、無料のキャンプ場があるように現存する釣り場環境を残しながら釣り事業の拡大を目指しつつ、釣りをしない人との摩擦を軽減させお互いの妥協点を見つけていくのもこれからの業界のテーマではないでしょうか。

最後に

偉そうなことを好き勝手に書きましたが、インターネットの一般化も手伝って現在の釣りブームにより釣り人口は激増しています。

特にYouTubeでは特定の釣り場を公開し人が集まりすぎてしまったことで事故が発生してしまうことを懸念して立入禁止にした場所もありますし、逆にマナー問題と定義して上げた動画が釣りをしない人の目に留まり釣り人への批判が強まっているのも事実です。

自分も動画を上げている口なのでたいそうな口を聞くなと言われるでしょうが、そのくらいインターネットの影響は大きい物ですから、動画を作る際には自分たち釣り人の立場も十分に考慮して楽しんでほしいと思います。

この問題に対して追求し自分の考えをとことん突き詰めてしまうと釣りをやめなければいけないことになってしまうので、人様に対して命令やお願いをすることはやめておきますが、何か心に残るものがあればそっと胸にしまっておいていただければ嬉しいです。

|

|

|

コメント