長い冬が終わり雪代による増水が収まれば、北海道もいよいよ本格的なトラウトのシーズンに突入しますね。

大自然の中で行う渓流釣りはとても気持ちがよく、日々の疲れやストレスなどを癒してくれるものです。

渓流釣りには、細かいルールやマナー、その他釣り具の選択や装備など、ビギナーさんには敷居が高く思われるかもしれません。

ですが、ルールやマナーを守って、安全に楽しむことができる装備を整えるだけで、初めて渓流釣りに挑戦するビギナーさんでも釣れる可能性は十分にあります。

- ビギナー向けの渓流釣りに必要な装備品と使い方

- 渓流釣りのルールやマナー

- 初心者におすすめの河川の選び方

ここでは基本的な渓流釣りのルールやマナーに加えて、初心者さんに易しい里川や、郊外を流れる比較的入渓が楽な渓流での釣りに必要な装備品について、詳しく解説していきます。

北海道は渓流魚の宝庫

|

|

|

渓流釣りといえば、主にトラウト(マス)が対象魚となりますが、北海道は渓流魚の宝庫で、ヤマメやイワナ以外にも、一部の河川では北海道内でも中々お目にかかる機会の少ないイワナの仲間「オショロコマ」が生息しています。

その他、ニジマスやブラウントラウトなど、時には50㎝を超えるような大型のトラウトも生息しています。

ニジマスやブラウントラウトは北アメリカやヨーロッパなどから来た外来魚ですが、北海道内の河川で自然繁殖していて釣りの対象魚として人気の高い魚種です。

渓流魚の釣り方

渓流魚の釣り方は主に三種類で、それぞれに異なった楽しみ方があります。

- 餌釣り

- ルアー釣り

- 毛鉤釣り

餌釣り

振出の延竿に糸を付けて、その先に結んだ針に餌を付けて川の流れに乗せて釣るいわゆる脈釣りという方法です。

上に書いた三種類の釣りの中で最も簡単に釣れる方法ですが、慣れないうちはうまく流れに乗せられずアタリがわからないまま魚が針にかかっていることが多く、結果魚が針を飲み込んでしまうことがあります。

渓流魚はとても繊細で、針を飲み込ませてエラに傷をつけてしまうと弱ってしまって助からないことが多く、どちらかというと釣った魚を持ち帰りたい人が好む傾向にあります。

ルアー釣り

疑似餌の一種で、餌と違って餌となる魚や虫のように水中で動かして釣る方法です。

少し難しいイメージがあると思いますが、魚が居るところにうまくルアーを投げることができれば、物陰から勢いよく追いかけてくるのが見えるエキサイティングな釣りで、最も人気のある釣り方です。

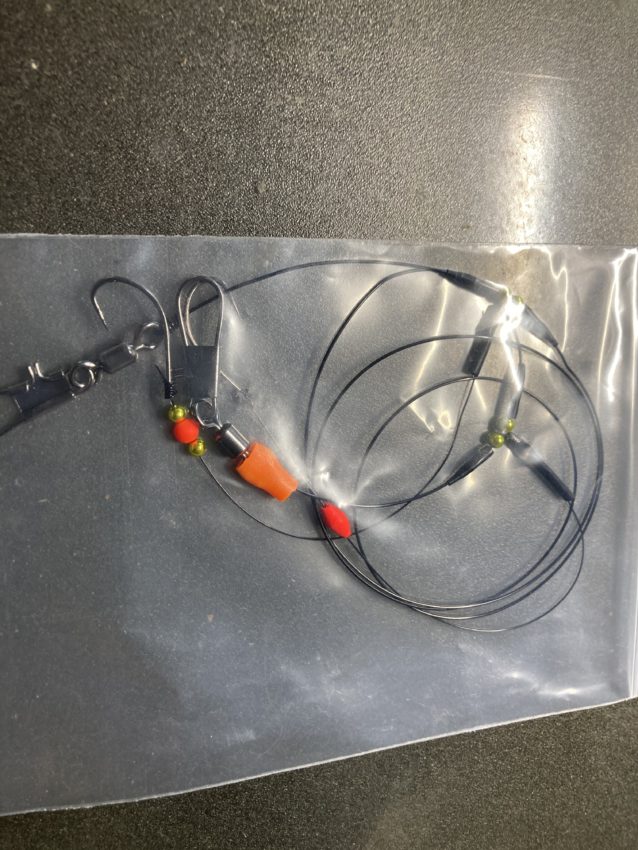

- スピナー

- スプーン

- ミノー

ルアーの種類は主にこの三種類に分かれていて、初心者は3~5g程度のスピナーを中心に、スプーンやミノーを数個用意していくと良いでしょう。

その時々の状況によって魚が興味を持つルアーが異なるので、一度流してみてアタリが無いようなら違う種類のルアーを流してみると釣れることがあります。

毛鉤釣り

フライフィッシングやテンカラ釣法によく使われる毛鉤は、鳥の羽などを針に巻いて虫のように見せる疑似餌の一種です。

水面に浮かべて使うドライフライの他、ルアーのように水中を引いて使うウェットフライなど、色々な種類があります。中でもドライフライは魚が勢いよく水面にジャンプしてくるので、目で見て楽しむ要素もあります。

また、フライタイイングといって、毛鉤を自分で作るいう楽しみ方もあります。

渓流釣りのルールとマナー

渓流釣りのルールやマナーを紹介します。

渓魚は繊細な魚

トラウトたちは冷たい水の中で生活しているため、夏の暑い時期に水から上げてしまうと急激に弱ってしまいます。

魚が掛かった時は、魚に触れずにリリースできる場合を除いてランディングネットを使い、できるだけ水中から出さないようにします。

釣り上げてからリリースするまで、全て水中で行ってあげるのが魚にとって優しいリリースですが、慣れないうちは難しいので、魚に触れる前に水で十分に手を冷やしてから体の下から優しく持ち上げるようにしてリリースします。

乱獲はダメ(キャッチアンドリリース)

ヤマメは一生川で過ごす個体の他、一度降海し産卵にのために川に戻ってくるサクラマスとに分かれます。

繁殖は遡上したサクラマスにヤマメのオスも参加して行うことが多く、産卵のために川に戻ってきた川にオスのヤマメがいなければ、何十キロも登ってきたサクラマスは子孫を残せないまま死んでしまうこともあります。

地元の川でハンドメイドミノーのスイムテスト中

静かに生涯を終えようとするサクラマスを発見

スイムテストはフックを付けずにテストしていますが、そっとしておいてあげたくてすぐに竿を畳みました pic.twitter.com/sOtB4pEJGq

— 道産子海老(自由形)野外活動中 (@PtPT2g02BcUW6k9) October 2, 2021

ヤマメについては各自治体で盛んに養殖がおこなわれており、放流河川では絶滅する可能性は低いです。

しかし、ふ化事業を行っていない川は釣りすぎてしまうとすぐに資源が枯渇してしまうので、たとえ釣りの目的が食べるためであっても、大小問わず何十匹も持ち帰るのはやめましょう。

川に入る前に

先行者がいる時はなるべく違う川に入るようにしたいですが、やむを得ない場合は先行者に追い付かないようにするのがマナーで、追い越して先に行ったりするのはやめましょう。

渓流釣りは上流に向かって釣り上がるのが基本なので、自分だけ下流に向かって釣り下がっていくと下流から上がってきた人と鉢合わせすることもあるので、思わぬトラブルが発生してしまうこともあります。

遡行が難しい大きな川や、流れがきつく上流に向かえない場合などを除いては、上流に向かって釣り上がるようにしましょう。

禁漁期間について

北海道はヤマメが主な対象魚となりますが、サケやサクラマスについても禁漁についてのルールがあります。

その他、時期や河川によっても全面禁漁であったりキャッチアンドリリース区間を設定している場所もあります。

いくら初心者でも禁漁について自分で調べられない人には渓流釣りをしてほしくないのでここで説明はしませんが、これを守らないと密漁として法律で罰せられることもあるので必ず守るようにしてください。

渓流釣りで遭遇する危険

入渓が楽で比較的安全性の高いとされる里川や、街中を流れる小渓流だとしても、釣りは自然が相手の遊びで何かしらの危険を伴うことがあるので、必要最低限の装備は整えておく必要があります。

- アブやハチ、マダニなどの害虫

- ヒグマや蛇などの野生動物

- 天候や季節による川の変化

- 川底の状況

※重要

北海道の川はキタキツネなどが媒介するエキノコックスに汚染されている可能性があるため絶対に生水を飲んではいけません。

害虫

7月にもなると様々な虫たちが飛び交うようになり川辺もにぎやかになる季節で、アブやハチなども盛んに飛び交うようになります。

スズメバチ

スズメバチは非常に危険な虫ですが、巣に近づいたり刺激しなければそれほど好戦的な虫ではありません。

時々人の周りに飛んでくることがありますが、単独で来る場合は主に偵察が目的なので、興味が無くなれば勝手に去っていきます。万が一しつこく付きまとわれるような場合は、近くに巣がある可能性が高いので、その場から早めに退避しましょう。

もしアタックしてくるような場合は、頭に攻撃してくることが大半なので、勢いよくしゃがんで体制を低くすれば意外と見失ってくれますが、熱中症対策にも役立つので必ず帽子を着用しましょう。

アブ

アブはある意味スズメバチより厄介な蚊と同じ吸血昆虫なので、集団で積極的に刺しに来ます。

スズメバチによく似たウシアブなどの大型のアブは、刺されると結構腫れるので、強力なハッカ油入りの虫よけを使い、汗で流れてしまう前にこまめにスプレーしておきましょう。

マダニ

様々な感染症を引き起こす可能性のあるマダニについては、釣りの最中気付かず帰宅後の入浴時などで気が付くことが多いので、もしマダニに刺されている場合は自分で取らずに早めに病院を受診しましょう。

マダニについても、不用意な藪漕ぎを避けることと、ウェーダーと明るい色のナイロン製のジャケットや帽子などでかなり防ぐことができるので、虫よけと併用して必ず準備しておきましょう。

野生動物

近年野生動物による人身事故が増えています。

ヒグマ

ヒグマについては山奥の山岳渓流に行かない限り遭遇する確率はかなり低いですが、最近では郊外の田園地帯などでも出没する機会が増えています。

子供の頃よく自転車で通っていた渓流で遭遇したことがありますが、距離にして50mくらいだったと思います。

その時は自転車のベルを何度も鳴らしたら逃げていきましたが、姿が見えなくなった後一目散に逃げ帰りました。

ヒグマも自ら積極的に攻撃してくる動物ではないですが、お互い気付かずに至近距離で遭遇してしまった場合は高確率で攻撃の対象となります。

そのため山奥の渓流ではなくても、車通りも少なく人気のない河川では熊除けのベルは必ず身に付けておくようにしましょう。

また、クマは自分の所有物に対する執着心が異常に強い動物なので、農作物やゴミなどの人間の食べ物を漁っているようなクマは、人間をあまり恐れず積極的に住宅地へ降りてくることもあるため非常に危険です。

各自治体が発表しているクマ出没情報や、ヒグマップなどを参考にして、なるべく出没情報がない地域を選び、郊外の静かな里川などに行く場合でも万が一のためにクマ用の撃退スプレーを携行しておくと良いでしょう。

毒蛇

北海道に生息する毒蛇はマムシの一種類のみですが、河原などにもによく生息しているので気付かずに踏んでしまったりすることがあります。

また、岩や護岸帯を上がる時に手をかけたところにいたこともあるので、見えないところを上る時は注意が必要です。

マムシは積極的に攻撃してくることはありませんが、動きが非常に早いので絶対に触らないようにしましょう。

マムシの他にアオダイショウやシマヘビなどもよく見かける蛇で、アオダイショウは非常におとなしい個体が多いですが、シマヘビは結構好戦的な蛇なのでイタズラすると確実に噛まれます。

噛まれたら破傷風を発症してしまう場合もあるので、イタズラする人はいないと思いますが見かけても触らずそっとその場から離れるようにしましょう。

天候や季節による川の変化

北海道も4月になると寒さも和らぎ過ごしやすい気候となりますが、気温が上がることで残雪による雪解け水が雪代となり、春の渓流は一年で最も水量の多い時期となります。

普段河原を歩けるような河川でも増水により河原のない河川になってしまうことが多く、どうしても川の中を歩くことが多くなりがちです。増水により透明度も下がり、水量が多い分流れも速くなるので注意が必要です。

また、渇水期の夏以降も、ダムの放水や天気予報にはない局地的な突然の雷雨などがあると、急激な増水によって入渓地点に戻れなくなる場合もあります。

脱渓場所が限られている川や、側溝のような三面護岸の河川は、川の水が濁り始めたり増水してきた場合はすぐに退避するようにしましょう。

水中の状況

川によっては底が泥や砂地で足が埋まったり岩盤など滑りやすかったりするので、必ずフェルトソールのウェーダーを履いて川に入るようにしましょう。

水面のギラつきを抑える偏光グラスは、目を保護するだけでなく水中の形状を見るためには重要なアイテムなので、転倒の危険を回避するためにも安い物で十分なので持っておくと良いでしょう。

また、川の流れは様々な変化があり、膝下程度の深さでもその先に大きな落ち込みなどがあると、転倒時に流されてしまうことがあります。

場所によっては、大きな落ち込みや滝つぼなど場所によっては3m以上の深さがあるようなところもあるので、川の中を遡行する時は常に注意して決して無理をしないようにしましょう。

渓流釣りの装備や注意点「まとめ」

渓流釣りのルールやマナー、注意点などを主に書いてきましたが、最後に必要な装備をまとめてみましょう。

装備(必ず必要)

どんな釣りでも必ず必要なものがありますが、渓流釣りも同じで、予め装備しておかないと思わぬ事故を招くことがあります。

ランディングネット

足元が不安定な場所が多い渓流では、素手で魚をランディングするのは危険ですし、魚へのダメージを最小限にするためにもランディングネットは携行しておきましょう。

プライヤーなどの針外し

釣り上げた渓流魚は猛烈に暴れるため針を外す際に危険を伴います。

また、ルアーなどはトリプルフックといって、三つ又の針が付いているものが多く、特にミノーは前後に二つの針が付いています。

口に掛かった針を外している間に、もう一つの針が魚体に刺さったり自分の手に刺さることがあるので、針を外す際はプライヤーを使って外すようにしましょう。

渓流魚の針を外すのは、先が曲がったフォーセップが便利です。

ウェーダー

ウェーダー

水の冷たさや滑りやすい川底の危険を避ける重要なアイテムで、水中以外でも害虫や蛇などから足を守ってくれます。

渓流では滑りにくいフェルト底のウェーダーを使用します。

熊除けベル

基本的に携帯ラジオなど、音が鳴るものであれば専用のベルじゃなくても大丈夫ですが、必ず一つは身に着けておきましょう。

熊除けベルを付けた人がクマに襲われたケースもありますが、それは人間を恐れない異常なクマで、問題個体として駆除の対象となります。

山奥にいるほとんどのクマは、ベルの音や人間の気配に気づくと、その場でじっとしているか逃げていくかのどちらかです。ゼロ百論で考えず少しでも遭遇する確率を下げるためにも必ず携行しておきましょう。

フィッシングバッグ

ルアーケースやハサミなどの小物類の他、タオルや飲み物などを入れておくのに必要で、安い物で良いので両手が使える肩掛けのフィッシングバッグかリュックを用意しておきましょう。

▼これがお勧め

色違いで同じものを二つ持っていますが、ポケットが多くとても便利です。

ちょっとした食べ物とルアーケースの他に、タオルや小物類などを入れてもまだまだ余裕があります。

薄手のナイロンジャケットなら小さく畳んで入れることもできますよ。

ナイロンジャケットなどのレインウェア

いくら暑くても渓流釣りにタンクトップと半ズボンはご法度。暑い季節はラッシュガードの上にTシャツなどを着ると日焼け対策にもバッチリ!

特に長時間の釣行は突然の雨や害虫に備えて薄手のナイロンジャケットを必ず携行しましょう。

帽子

日差しの強い日は熱中症になりやすく、こまめな給水と休憩が重要ですが、帽子も日差しの暑さから守ってくれるアイテムです。スズメバチなど頭を狙ってくる害虫からも身を守ってくれるので必ず着用しておきましょう。

装備(あると便利)

必ず必要というわけではありませんが、渓流釣りの経験値が上がると必要性を感じる場面も出てきます。

フィッシングベスト

フィッシングベスト![]() はポケットがたくさんついていて非常に便利ですが、僕のようにどこに何をしまったかすぐにわからなくなるような人はバッグを持ち歩いた方が良いでしょう。

はポケットがたくさんついていて非常に便利ですが、僕のようにどこに何をしまったかすぐにわからなくなるような人はバッグを持ち歩いた方が良いでしょう。

偏光グラス

偏光グラスは水面のぎらつきを抑えるため転倒防止に役立つアイテムです。

目を保護するためにも是非持っておきたいアイテムですが、水中が全て見えるわけではありませんし視力が低い人は逆に見づらくなる場合もあります。

視力の低い人はコンタクトとサングラスを併用すると良いでしょう。

もちろん性能は価格により変わりますが、釣り具メーカーから販売されているものが使い勝手が良いでしょう。

携帯ドリンクホルダー(ペットボトルホルダー)

500mlのペットボトルを腰にぶら下げておけるので試しに買ってみましたが、飲みたい時にすぐに飲むことができるので重宝しています。

100円ショップなどにも売ってますが、保冷力が弱く遡行途中に落ちることがあったので、アウトドア用のしっかりした物を購入したところ保冷能力もあり非常に便利です。

▼筆者はこれを使用してます。

最後に

北海道の渓流釣りに必要な装備や注意点について解説しました。

最近では釣り人の熊による人身事故も発生していることから、できるだけ単独での入渓は控えるようにし、自治体などで公開しているヒグマの出没情報を確認して、出没している地域を避けて入渓しましょう。

また、クマ撃退スプレーはクマに遭遇した際の最終手段としては非常に高い効果を持つと言われていますが、クマ撃退スプレーにも種類があるので、必ずヒグマに対応しているものを用意しましょう。

|

|

|

コメント