- ナイロンライン

- フロロライン

- PEライン

渓流ベイトフィネスのラインシステムは、主にこの三種類を使用するのが一般的ですが、釣れる魚のサイズや種類、使用しているタックルや好みでも変わってきます。

一概に絶対これじゃなきゃダメということはないですが、フィールドの状況によって選ぶ要素が変わっていくので、上手くマッチさせて快適な釣りを楽しみたいものですよね。

今回は、ナイロン・フロロ・PEのそれぞれの特徴を踏まえて最適なラインシステムを選ぶ方法を解説していきます。

渓流ベイトフィネスのラインシステムとは?

|

|

|

渓流ベイトフィネスのラインシステムは、一般的なルアーフィッシングとさほど変わりませんが、フィネス(繊細)な釣りが前提なので、細くて感度がいいラインが主体となります。

中でも感度のいいPEラインが人気ですが、PEラインもナイロンラインもそれぞれに得意なことや不得意なことががあります。

渓流ベイトフィネスで使う一般的なラインの種類

渓流ベイトフィネスに限らず、ラインシステムはルアーフィッシングにおいてとても重要な要素ですが、自分の好みはもちろん技術に合わせた選択をすることも大切です。

- ナイロンライン

- フロロカーボンライン

- PEライン

ラインの種類は、冒頭でも書いたようにこの三種類の中から選択することになりますが、渓流ベイトフィネスの場合は、ナイロンラインかPEラインのどちらかを選択すると失敗が少ないでしょう。

それぞれのラインについて特性を紹介します。

ナイロンライン

ナイロンラインは、伸縮性があり魚を掛けた際にかかるショックを吸収してくれる効果があるため、バラシにくいといった特徴があります。

しかし、ショックを吸収しバラシを軽減する代償として感度が損なわれてしまうため、水中でルアーを動かす細かい操作が苦手という要素もあります。

また、PEラインに比べて飛距離が出ないといった特徴もあります。

フロロライン

フロロラインはナイロンに比べて伸縮性が低く感度が良いのが特徴ですが、比重が高く沈みやすいのでルアーの重さによっては操作が難しいといった性質があります。

また、張りが強く巻き癖が付きやすいため、バックラッシュのリスクが高まるのも特徴です。

ただし、流れが早く水深のあるポイントで、素早くルアーを底に落としたい時などは比較的有利になります。

PEライン

伸縮性がなく、ルアーの動きがダイレクトに伝わってくるので、急流の中でもルアーの操作がしやすい点では、ナイロンやフロロに比べて非常に有利になってきますが、ライントラブルが多くなることが多い初心者にとっては少し扱いが難しいラインです。

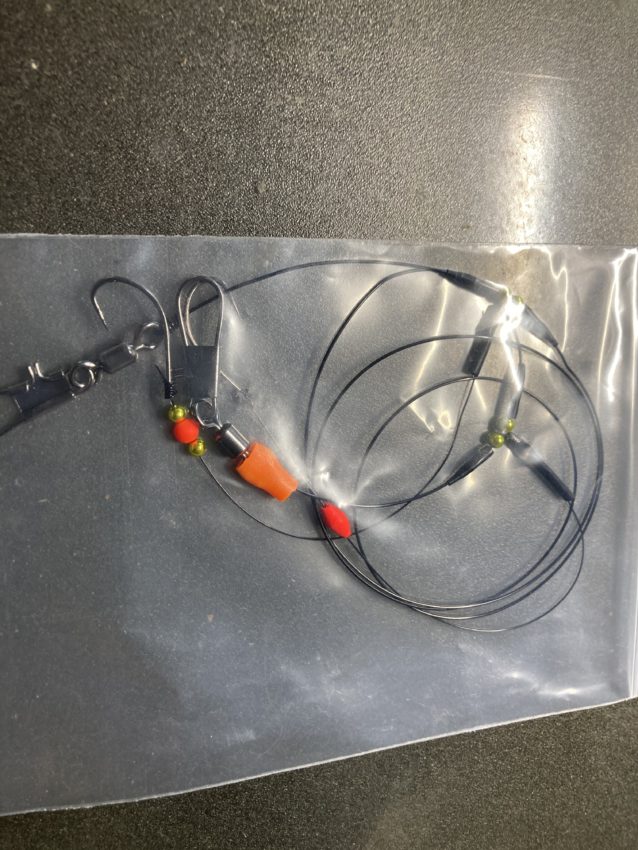

渓流ベイトフィネスに使用するショックリーダー

PEラインは伸縮性がなく、瞬間的にに大きな力が加わった時に切れてしまったり、せっかく掛けた魚をバラしてしまうことがありますし、岩などの障害物に擦れた(根ズレ)時は強度が極端に落ちるため、先端にショックリーダーを結んで使う必要があります。

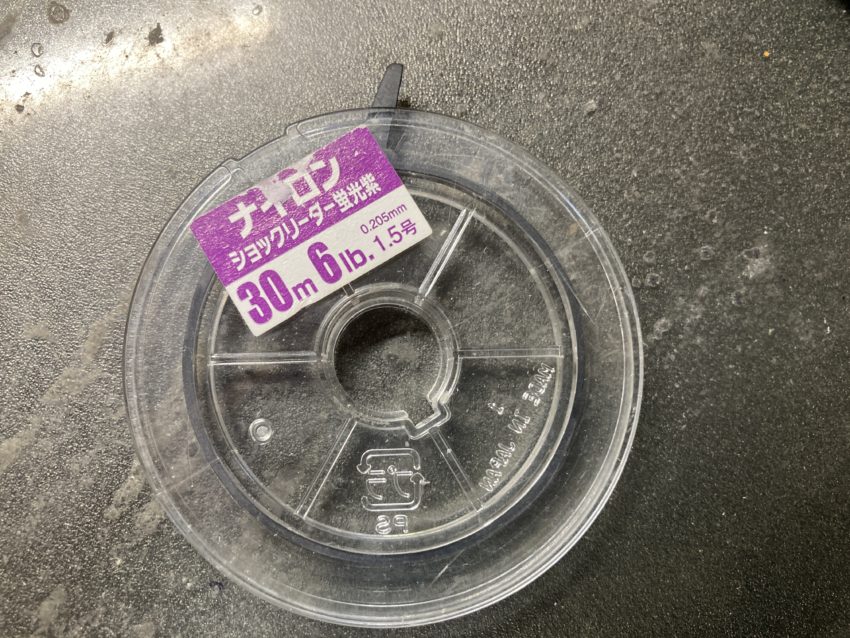

- PE0.6号(8lb)+ナイロンリーダー2.0号(8lb)

- PE0.6号(6lb)+ナイロンリーダー1.5号(6lb)

渓流ベイトフィネスのリーダーの強さは、基本的にメインラインと同等か少しだけ弱いリーダーを使用します。

リーダーの選び方は、太さよりも強さ(lb)で選ぶとメインラインとの比較がわかりやすいと思います。

PE+ナイロンリーダー

PEライン特有のバラシ軽減に効果があるので多くの人が活用しているシステムですが、ナイロンラインは劣化が早いのでこまめに取り換える必要があります。

PE+フロロリーダー

フロロリーダーはナイロンリーダーより劣化が遅く根ズレにも強い丈夫なラインですが、ナイロンラインほど伸縮性は無いので、バラシ軽減効果はナイロンラインより若干劣ります。

メインラインがナイロンの場合はリーダーの必要はない

リーダーはショックを吸収しメインラインの傷や痛みを防ぐためのものですから、劣化が早く交換頻度の高いナイロンラインを使用する場合はリーダーを結ぶ必要はありません。

他に何か理由があるのであれば別ですが、ライン同士の接続はライン単体の100%の強度は出せないので、ナイロンラインにリーダーを結ぶのはおすすめしません。

ラインの不安はタックルの性能でカバーできる部分も多い

ルアーフィッシングはラインの選択が重要ですが、それと同じくらいロッドやリールの性能も影響します。

ドラグ機能を活用する

例えば、PE+フロロリーダーのシステムでバラシが多いと感じた場合、リーダーをナイロンに変更することでバラシを軽減するのが通常の考え方ですが、リールのドラグを緩めフッキング時の魚の初動を吸収することで同様の効果を得ることもできます。

ロッドのパワーに合わせたセッティングをする

ロッドには(L・UL・XUL)などのパワー表記があり、前に行くほどロッドの反発力が強くなります。

例えば、パワー表記(L)のロッドでPE+フロロリーダーのセッティングだとガチガチの硬いセッティングとなり、感度は良いですが、慣れるまではかなりバラしやすくなるセッティングになります。

逆に、パワー表記(XUL)のロッドでメインラインがナイロンライン単体のセッティングだと、柔らかすぎてフッキングが弱くなってしまい、かえってバラシが増えることもありますが、普段からフッキングが強めの人にとってはおすすめのセッティングでもあります。

ラインだけではなく様々な要素が複雑に絡み合っている

ラインだけでなく、ロッドやリール、自分の技術や力量も含めて、最終的にそれぞれの特徴を踏まえてタックルバランスを考えるのが正解で、それが渓流ベイトフィネスの最大の楽しみ方の一つだと思います。

それでもバラす時はバラしますけどね。(もっと精進します!)

渓流ベイトフィネス最大の難関であるバックラッシュを避けるために

投げ方が原因である場合は練習するしかありませんが、ラインシステムが原因の場合は改善できるので原因を探ってみるといいでしょう。

ラインが細過ぎる

PEラインの場合は0.6~0.8号が最もおすすめの太さです。

それ以上細くすると、スプールの隙間に挟まったりスプール上でラインとラインの間に挟まったりしやすくなるので、細くても0.6号からにしましょう。

太くなれば太くなるほどキャストはしやすくなりますが、逆に太すぎるとスプールを変形させてしまったり、ロッドやガイドに負担を掛けてしまうのでほどほどにした方がいいでしょう。

ラインの巻きすぎ

ベイトリールは、スプールの重量が重くなればなるほどラインの放出速度とスプールの回転速度の差が大きくなるため、巻いているラインの量が多くなればなるほどスプールが重くなり、結果的にバックラッシュを起こしやすくなります。

ラインを巻く量はせいぜい川幅の2倍程度にしましょう。

渓流魚の生息域は川の上流部が大半ですから、大きくてもせいぜい10~20mほどしかないはずです。

5mほどの小渓流であれば10mもあれば事足ります。

ガイドに干渉しないリーダーの接続

スピニングタックルではあまり気にならないリーダーの結び目ですが、ベイトタックルでフィネスとなるとスプールの回転初速が非常に早く、ちょっとした摩擦抵抗の違いでもスプールの回転速度にラインの放出速度が追い付かないといった現象が起こります。

渓流ベイトフィネスには強度的に問題ないオルブライトノットでも充分対応できますが、技術的な要素も含めてバックラッシュを起こしやすいのであれば、少しでも原因を排除するために結びコブがちいさくガイドに干渉しにくいSCノットがおすすめです。

ロングリーダーを推奨

渓流ベイトフィネスを始めた時にかなり悩まされたバックラッシュですが、ロングリーダーにしてからはバックラッシュの頻度が激減しました。

リーダーの長さは、ルアーを付けてラインを全て巻き取ったゼロ位置の状態で、スプールに2~3回転程度巻いている状態がベストです。

それ以上巻くとメインラインの性能を発揮することができなくなりますし、それより短いとキャストしてラインが放出されると同時に結び目がガイドに当たり摩擦抵抗が生まれるので、バックラッシュのリスクが高まります。

やってはいけないラインシステム

やる人はいないと思いますが、初心者方でもわかるように念のため紹介します。

PEラインとルアーまたはスナップ直結

感度だけはいいですが、それ以外にいいことはありません。

フロロライン+ナイロンリーダー

メインラインが早く沈んでリーダーがゆっくり沈むアンバランスなセッティングになります。ラインスラッグ(ラインの撓み)が大きくなりルアーの操作がしにくいだけでなくフッキングが効かなくなります。

タックルと技術のバランスに合わせたシステムを推奨

渓流ベイトフィネスのラインシステムについて解説しましたが、結論は自分が使っているタックルと技術に合わせたラインシステムをおすすめします。

道具は新しいものを購入しなければ進化はしませんが、技術に関しては投げれば投げるほど上達するので、最初は安価なナイロンから始めてみて、上手くなったらPE+リーダーのシステムも試してみるのも良いですし、最初からPEラインでやると決めたならPEラインを使うのも良いでしょう。

ラインの種類はもちろんメーカーなど様々なラインを使ってみることで自分のタックルに合ったラインシステムが見つかりますし、新しいタックルを購入する時の判断材料にもなります。

渓流ベイトフィネスのラインシステムは、扱いが難しくなればなるほどキャストが決まった時の満足度は高くなりますよ。

|

|

|

コメント